История манги насчитывает целое тысячелетие. Во многих произведениях, начиная с VII века, можно обнаружить отдельные элементы и художественные приемы, которые продолжают использоваться в работах современных мангака (художников манги). Формирование уникальной традиции «рассказа в картинках» обусловлено тем, что иероглифическая письменность всегда была тесно связано с пиктограммой.

История манги насчитывает целое тысячелетие. Во многих произведениях, начиная с VII века, можно обнаружить отдельные элементы и художественные приемы, которые продолжают использоваться в работах современных мангака (художников манги). Формирование уникальной традиции «рассказа в картинках» обусловлено тем, что иероглифическая письменность всегда была тесно связано с пиктограммой.

Сложная система японского языка обладает и другим аспектом. Режиссер Сергей Эйзенштейн отмечал, что изучение японской иероглифики помогло ему лучше понять принципы монтажа. Для выражения какого-либо понятия в японском языке нередко требуется соотнести несколько иероглифов. Таким примером может служить слово «осень» (秋), состоящее из иероглифов «дерево» и «огонь». Дословный перевод – «деревья в огне» указывает, в свою очередь, на изменение цвета листвы в это время года, вызывая в памяти образ красных кленов. Такой принцип словообразования, при котором различные символы комбинируются в одно целое, способствовал развитию навыка оперирования картинками и требовал своеобразной монтажной склейки между смыслами.

Отличительной характеристикой манги, как и искусства комиксов в целом, является разбивка действия на кадры. Каждое изображение фрагментарно и, заключенное в отдельный кадр, обретает смысл лишь в том случае, если излагается в логическом порядке в совокупности с другими кадрами. Но, в отличие от кинематографа, в манге кадры представлены в статическом виде, поэтому читатель самостоятельно додумывает связки между кадрами и прокручивает действие в своем воображении.

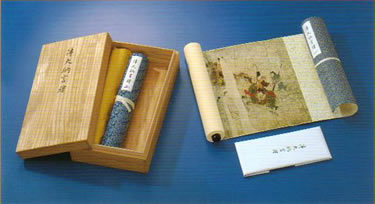

Произведения, содержащие в себе элементы монтажа, появились в эпоху Хэйан (794 – 1185). Это были книги в форме свитков – эмакимоно («э» — картина; «маки» — свиток, том; «моно» — вещь), которые были заимствованы из Китая вместе с буддизмом и иероглификой. Изначально таким способом излагались тексты на религиозные темы, а в дальнейшем – исторические события и романы. Благодаря тому, что эти свитки писались на листах бумаги, которые склеивались горизонтально и достигали в длину 9-12 метров, было легко отобразить действие, развивающееся во времени. Эластичность бумаги позволяла наматывать весь свиток на деревянный валик, прикреплявшийся с левой стороны. Свернутый эмаки впоследствии завязывался шнурком и хранился в специальном футляре.

Смотрели такой свиток, постепенно разворачивая его справа налево. Именно этот приём позволяет зарубежным исследователям говорить о принципах монтажа и кинематографичности эмакимоно, поскольку эпизоды следовали в хронологической последовательности один за другим. Такой эффект, но уже в четко размеченном на отдельные кадры виде, мы наблюдаем на страницах манги.

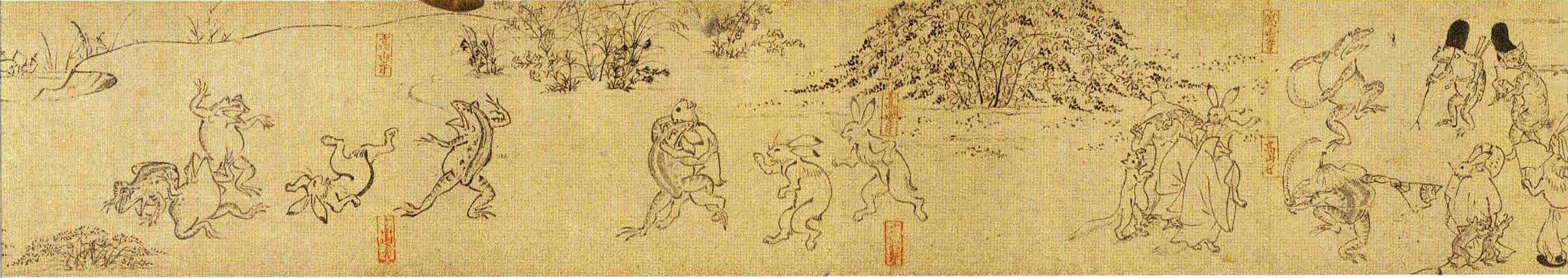

Одним из самых выдающихся свитков считается «Тёдзю дзимбуцу гига» (Карикатуры птиц и зверей). Он состоит из четырех монохромных свитков, не содержащих какого-либо сопроводительного текста. Первые два свитка датируются первой половиной ХII века, остальные относятся к ХIII столетию. Автором «Тёдзю гига» обычно считается монах Содзё Тоба, хотя существует мнение, что свиток выполнен группой буддийских монахов.

Фрагмент первого свитка «Тёдзю дзимбуцу гига», ХII век. Собственность храма Кодзандзи

Фрагмент первого свитка «Тёдзю дзимбуцу гига», ХII век. Собственность храма Кодзандзи

На этих свитках лягушки, зайцы, обезьяны, лисы, кошки и фазаны, одетые как буддистские священники или представители знати, пародируют игры и обряды людей. На других фрагментах первого свитка звери соревнуются в стрельбе из лука и купаются в реке. Действия животных изображены настолько точно, живо и сатирично, что не требуют дополнительного словесного пояснения и по праву соответствуют определению «рассказы в картинках». К тому же, у некоторых животных в области рта можно заметить волнистые линии, которые отдаленно напоминают «бабблы» или, точнее, «фукидаси» – кружок, в который заключены слова персонажа.

«Сигисан энги эмаки» (Легенды горы Сиги) середины ХII века продолжает тему использования элементов монтажа в картинах-свитках. В комплекте из трех свитков содержатся истории о чудесах, приключившихся с монахом Мёрэном при закладке буддистского храма. Так, одна из историй рассказывает о золотой чаше для милостыни, которая волшебным образом летала к дому богача и возвращалась к хижине монаха, наполненная рисом. Скупой крестьянин решил спрятать у себя эту чашу. В результате улетела не только чаша, но и весь амбар с тюками риса, в котором она была заперта.

«Сигисан энги эмаки» (Легенды горы Сиги) середины ХII века продолжает тему использования элементов монтажа в картинах-свитках. В комплекте из трех свитков содержатся истории о чудесах, приключившихся с монахом Мёрэном при закладке буддистского храма. Так, одна из историй рассказывает о золотой чаше для милостыни, которая волшебным образом летала к дому богача и возвращалась к хижине монаха, наполненная рисом. Скупой крестьянин решил спрятать у себя эту чашу. В результате улетела не только чаша, но и весь амбар с тюками риса, в котором она была заперта.

В каждой последующей сцене появляются, парящие в воздухе, чаша и основание амбара, что создает эффект плавного перемещения, как на кадрах кинопленки. К тому же, из-за отсутствия какого-либо текста, действия героев полны спонтанности и динамизма.

В каждой последующей сцене появляются, парящие в воздухе, чаша и основание амбара, что создает эффект плавного перемещения, как на кадрах кинопленки. К тому же, из-за отсутствия какого-либо текста, действия героев полны спонтанности и динамизма.

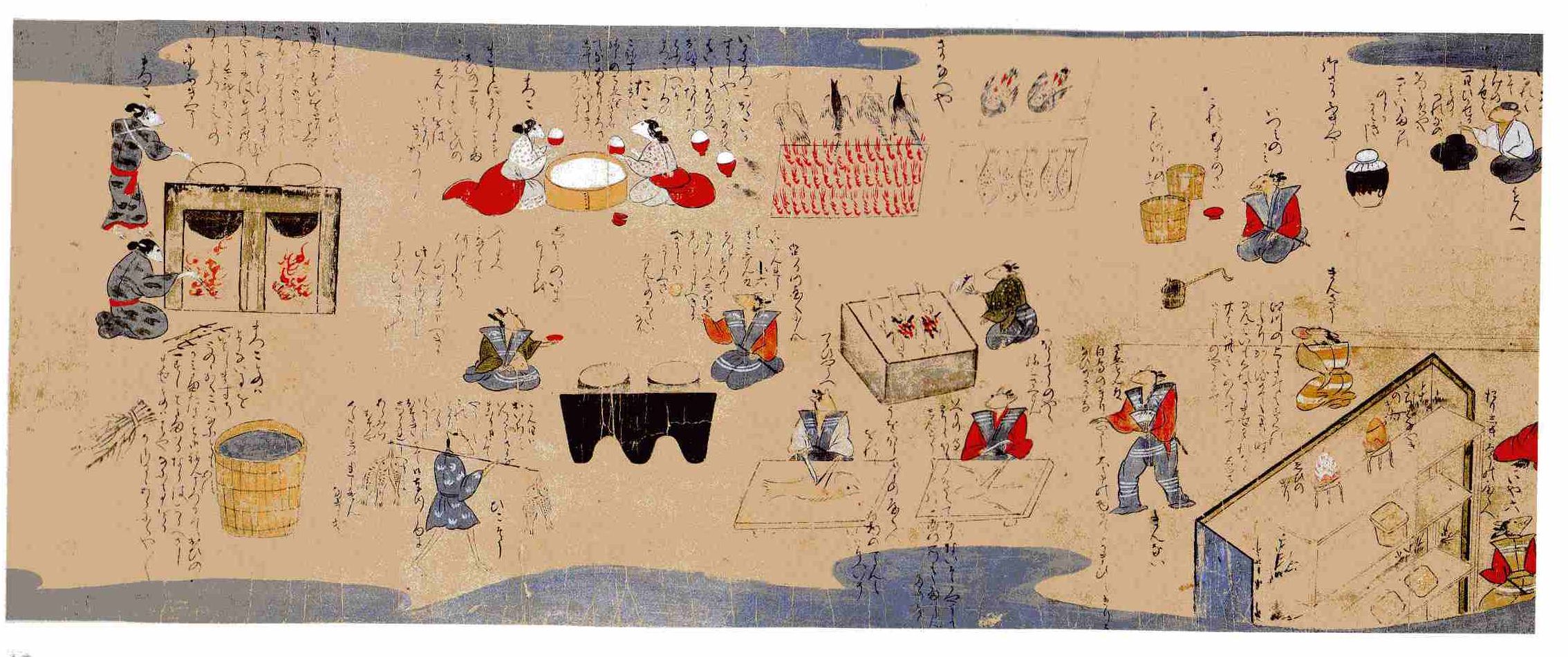

Свитки, конечно, были не только бессловесными. Можно выделить три разновидности эмакимоно. В первом случае повествование излагалось исключительно посредством изображения, во втором – текст занимал доминирующее положение, в третьем – шло чередование текста и картинки. Если имелись фрагменты текста, то они обычно располагались в верхнем крае рисунка или непосредственно включались в живописное полотно.

Благодаря воспроизведению свитков ксилографическим способом, они просуществовали достаточно долго. В более поздних работах ХVI – ХVII веков обнаруживаются интересные примеры соотношения вербального и визуального. В них текст и картинка настолько нераздельны, что, кажется, стоит только включить надписи в «бабблы», и мы получим достаточно близкий аналог современной манги. Одним из таких примеров служит «Нэдзуми соши эмаки» (Мышиная повесть, ХVI век), где текст не просто вписан в изображение, а расположен в непосредственной близости с каждым персонажем. Трудно сказать является ли текст обычным описанием, расположившимся таким причудливым образом, или диалогом между персонажами, но нельзя не заметить единства текста и изображения.

Благодаря воспроизведению свитков ксилографическим способом, они просуществовали достаточно долго. В более поздних работах ХVI – ХVII веков обнаруживаются интересные примеры соотношения вербального и визуального. В них текст и картинка настолько нераздельны, что, кажется, стоит только включить надписи в «бабблы», и мы получим достаточно близкий аналог современной манги. Одним из таких примеров служит «Нэдзуми соши эмаки» (Мышиная повесть, ХVI век), где текст не просто вписан в изображение, а расположен в непосредственной близости с каждым персонажем. Трудно сказать является ли текст обычным описанием, расположившимся таким причудливым образом, или диалогом между персонажами, но нельзя не заметить единства текста и изображения.

Свитки эмакимоно демонстрируют удивительное мастерство карикатуры и первые опыты монтажа. И хотя они не были доступны простому населению, а только знати и духовенству, память о них сохранилась на протяжении длительной истории Японии. Древние свитки и по сей день продолжают вдохновлять современных аниматоров и мангак, о чем свидетельствует выставка 1990-х годов «Живописные свитки эмакимоно или происхождение карикатуры»* и труд Исао Такахаты «Истоки кино и анимации в свитках 12 века, причисленных к списку национальных сокровищ»**.

Свитки эмакимоно демонстрируют удивительное мастерство карикатуры и первые опыты монтажа. И хотя они не были доступны простому населению, а только знати и духовенству, память о них сохранилась на протяжении длительной истории Японии. Древние свитки и по сей день продолжают вдохновлять современных аниматоров и мангак, о чем свидетельствует выставка 1990-х годов «Живописные свитки эмакимоно или происхождение карикатуры»* и труд Исао Такахаты «Истоки кино и анимации в свитках 12 века, причисленных к списку национальных сокровищ»**.

* “The painted scroll, emakimono, or the origin of cartoon drawings”

** “Evocations of cinema and animated films in twelfth-century painted scrolls listed as National Treasure”

Юки Магуро