|

Место первой (англ.) публикации: José Alaniz. Komiks: Comic Art in Russia

Publisher: University Press of Mississippi, March 2010. — стр. 158 — 163.

На русском публикуется впервые.

* * *

[1] Écriture feminine (букв. «женское письмо») — понятие феминистской теории литературы, появившееся во Франции 1970-х гг. Согласно этой теории, язык и сексуальность глубинно связаны, а женщины изначально были отчуждены от «мужского типа языка, стремящегося к единой истине». «Мужское» письмо всегда разбивает реальность на пары бинарных оппозиций, одна сторона которых всегда находится в более привилегированном положении по отношению к другой, сводит окружающий мир к терминам и понятиям. Женщинам необходимо «выписать» себя из мира, который создан в соответствие с «мужскими» порядками. Женское письмо — это реальная возможность трансформировать прежние социальные и культурные стандарты. Женщины способны уйти от дихотомического концептуального порядка, если обратятся к своему телу и множественным желаниям (подробнее см. Ладыкина Т.А. Феминизм в культуре постмодерна. — Омск: НОУ ВПО «Омский юридический институт», 2004.). Сам термин ecriture feminine впервые использовала Элен Сиксу (Helene Cixous), заявив в своём эссе «Хохот Медузы» (The Laugh of the Medusa, 1975) следующее: «… если женщины осмелятся описывать собственные телесные сексуальные, несознательные ощущения, присущие только им — как женщинам, результатом станет не только освобождение их личности, но и обретение силы для уничтожения самой структуры патриархата». Женское письмо, по её словам, доступно «лишь тем, кто разрушает автоматизм, кто находится на периферии, и кто не поклоняется никакой власти» (Сиксу Э. Хохот Медузы // Гендерные исследования. № 3, 1999, с.78) — Прим. переводчика.

[2] В своих исследованиях Юлия Кристева (Julia Kristeva) рассматривает два нераздельно существующих внутри языка уровня — уровень семиотического и уровень символического, — комбинирование которых производит все многообразие типов дискурса. Уровень семиотического — это до-языковое состояние инстинктивных влечений и проявление их работы в языке, фундаментальная стадия, «которая подготавливает будущего говорящего к вступлению в символическое» (в область знаков, которая включает в себя, идентификацию субъекта, выделение отличного от него объекта, установление знаковой системы). — Прим. переводчика.

[3] Цит. по: Усманова А.»Визуальный поворот» и гендерная история // Гендерные исследования. — №4 (1/2000): ХЦГИ. — М., 2000. — стр. 158 (читать онлайн: http://www.i-u.ru/biblio/archive/usmanova_visualniy/ )

|

|

|

Аргументы Усмановой частично основываются на концепции «речевого зрения» [4], которая имеет отношение к методам дискурсивного определения чувственного восприятия. Михаил Рыклин, описывая сталинскую эпоху в своей статье «Тела террора: тезисы к логике насилия», изображает процесс активного создания социоисторического/вербально детерминированного пространства (по Усмановой — гендерно мужского) силами причастных к нему субъектов, но одновременно само же даёт в руки инструмент разрушения, что читается между строк. Усманова представляет постмодернистский поворот от вербального к визуальному как возможность ниспровергнуть многовековую русскую маскулинизированную, логоцентричную культуру:

«Логос контролирует изображение, присваивает ему смысл, находит и закрепляет за ним референта, навязывая тем самым изображению свою истину. Возможна ли эмансипация «языка» визуального от языка вербального, существует ли истина живописи или фотографического изображения вне истины дискурсивной, можно ли преодолеть притяжение силового поля речевой культуры и освободить зрение от власти слова…?» [5]

[4]Речевая культура («речевое зрение», термин русского философа Михаила Рыклина) — культура, в которой план выражения и план содержания принципиально разорваны, т.к. речевые практики полностью дублируют в себе возможные действия и поступки тел. Тела речевой культуры невменяемы на уровне действия (в плане содержания) не из-за своей извращенности, а в силу того, что речь изначально составляет живую среду их действия. Альмира Усманова пишет: «Смысл [термина], с одной стороны, отсылает нас к конкретной культурной ситуации: так, специфику советской культуры сталинской эпохи Рыклин усматривает в её преимущественной ориентированности на слово, на литературность, на вербальный дискурс, а не на визуальность.

|

<…> С другой стороны, проблема «речевого зрения» может быть сформулирована гораздо шире, поскольку ситуация индивидуального видения — как «видения-до-речи» — оказывается невозможной в принципе. <…> Это зрение, которое «не видит» или, точнее, «не видит ничего в отдельности», ибо подчинено слову, его власти, его способности к обобщению и тотализации, оно подчинено логике коллективного высказывания. Речевое зрение не визуально: «визуальное в окружающей среде литературно», «акт зрения может осуществляться только через словесные ряды». Причём, по мнению М.Рыклина, это не какое-то временное состояние, а свойство, присущее нашей культуре онтологически (см. более подробно: Рыклин М. Террорологики. М.-Тарту, 1992)». Концепция речевой культуры развивалась М.К.Рыклиным с 1984 г. на материале анализа текстов М. Бахтина и других русских авторов, и изложена в статье «Сознание в речевой культуре» (1988) и др. текстах (подробнее см. Словарь терминов московской концептуальной школы. — Сост. и автор предисл. Андрей Монастырский. — AD MARGINEM. М., 1999) — Прим. переводчика.

[5] Цит. по: Усманова А.»Визуальный поворот» и гендерная история // Гендерные исследования. — №4 (1/2000): ХЦГИ. — М., 2000. — стр. 153.

Для Усмановой и приверженцев теории визуального исследования, таких как Вильям Дж.Т. Митчелл (Mitchell W.J.T.) [6], раскол на визуальное/вербальное сам по себе является ошибочной дихотомией, нуждающейся в разоблачении. Дуальность образа, его многогранная сущность подчёркивается его способностью при истолковании раскрывать всё новые значения, вплоть до разрушающих самый его смысл. В своём эссе «Что есть образ?» (1986 г.) Митчелл писал:

«В петроглифике индейских племён Северо-запада изображение орла может быть прочитано как подпись воина, эмблема целого племени, символическое обозначение храбрости, или — как простое изображение орла.

…Чтобы знать, как прочитать изображение, мы должны знать, о чём оно говорит, что уместно сказать в данном случае и в согласии с его сутью. Выражение «говорящий рисунок» (часто используемое для описания определенных видов поэтического погружения, эффекта присутствия) или «живость» с одной стороны, и «живописующее красноречие» с другой стороны — это не просто обозначение неких особенных эффектов в искусствах, оно проистекает из общего истока письменности и живописи» [7].

И далее:

«Рисунок орла может изображать крылатого хищника, но выражать идею мудрости, и таким образом работать как иероглиф. Или же мы можем истолковать выражение в терминах драматических и красноречивых — так, как это делали гуманисты эпохи Возрождения, которые разработали риторику исторической живописи, включая язык мимики и жеста, — язык, позволяющий нам достаточно точно пересказать словами, о чём изображённые фигуры думают, что они чувствуют, или о чём говорят. И не нужно загонять выражение в рамки предикатов, которые мы можем приложить к изображенным объектам: окружающая обстановка, компоновка и цветовая палитра — каждый по отдельности — могут привнести свой выразительный заряд, а значит, мы можем говорить о настроении и эмоциональной атмосфере порядка лирических стихотворений» [8].

[6]В семиотике существует тенденция связывать образ с языком, или же обнаруживать его знаковую автономность (а порой даже вообще отказываться от данного понятия). Зависимость графического образа от языка легко вывести, приняв за данность то, что рисунки могут быть непонятны без сопроводительного вербального комментария, либо то, что в процессе анализа рисунка неизбежно обращение за помощью к языку (Р. Барт). Сторонники же семиотической автономии графического образа отмечают, что вербальный компонент важен, но считают, что это не доказывает знакового приоритета словесного месседжа перед зрительным. Вышеупомянутый Вильям Дж.Т. Митчелл в своё время предложил следующую типологию образов, которая различает пять классов: 1) графические образы — картины, статуи; 2) оптические образы — зеркальные, проективные; 3) перцептивные образы — чувственные данные; 4) ментальные образы — сны, воспоминания, идеи, фантазии; 5) вербальные образы — метафоры, описания. (Подробнее см. статью: Образ // Кемеров В. Философская энциклопедия. — «Панпринт», 1998 г.) — Прим. переводчика.

[7] Цит. по: Mitchell J.T.W. «What Is an Image?». New Literary History 15.3 (spring 1984). — стр.518

[8] Там же, стр. 527-528.

Женщины в пространстве постсоветского русского комикса

Последнее процитированное замечание является ключевым: внешний вид (цветовая палитра, композиция, стиль, мизансцены и прочее — одним словом, дизайн) обладает собственным специфическим зарядом, который может дополнять вербальную или текстовую составляющую, либо вступать с ней в конфликт. И особенно важно это для жанра комикса (совершенно опороченного при советской власти и до сих пор маргинального в нынешней России) — в нём столь же напряженные отношения текстового/ изобразительного выявляются при раскрытии значений, не содержавшихся или возможно содержавшихся в каждом отдельно взятом регистре, что допускает однозначно ниспровергающие прочтения — явная драматизация конфликта, в терминологии Усмановой, между «мужским» вербальным и «женским» визуальным [9].

В этом эссе рассматриваются работы нескольких современных российских художниц, рисующих в жанре комикса; особенное внимание уделяется тому, как они используют стратегии дизайна для (ре)формирования женской индивидуальности в постсоветскую эру. Какие возможности комикс-среда предлагает авторам женского пола? К каким жанрам они более склонны, и как на их выбор влияют насущные экономические, литературные, националистические и гендерные реалии? Может или не может то культурное бремя, которое легло на плечи российского комикса, повлиять на самовыражение комиксисток? Но перед тем как приступить к рассказу, я предоставлю вашему вниманию краткий экскурс в саму историю русского комикса — искусства, в России по прежнему остающегося на вторых ролях, на периферии культуры.

[9]Американский теоретик комикса, Скотт МакКлауд (Scott McCloud) называет эту взаимозависимость аспектом комбинативного союза слова/картинки в комиксах. Он описывает (и иллюстрирует) это сочетание тоже в гендерных терминах: в кадре изображены танцующие мужчина и женщина, текст гласит: «Слова и рисунки подобны партнерам в танце — и каждый из них по очереди ведущий» (McCloud, Scott. Understanding Comics. Northampton: Kitchen Sink Press, 1993. — стр. 156).

|

Комикс в России

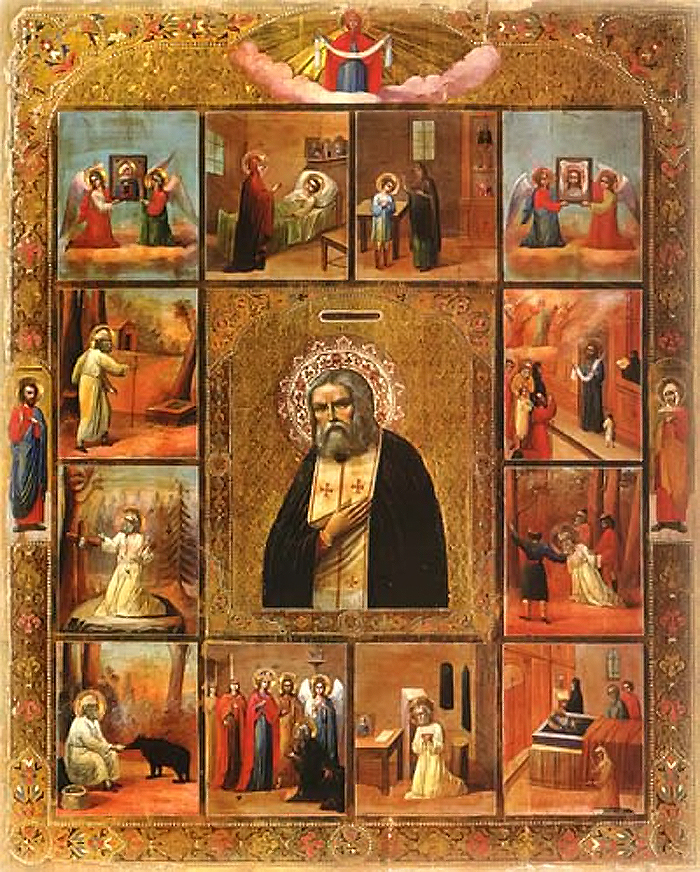

В своём развитии русский комикс прошёл сложный окольный путь, взяв начало от икон — православных святынь церковного прошлого — и грубых лубков (вручную раскрашенных листков с оттисками деревянного клише), изображавших религиозные, исторические или даже порнографические сцены с сопутствующим пояснительным текстом. Лубочные картинки, начиная с XVIII века, стали весьма популярны в среде неграмотного крестьянства [10].

|

|

|

|

|

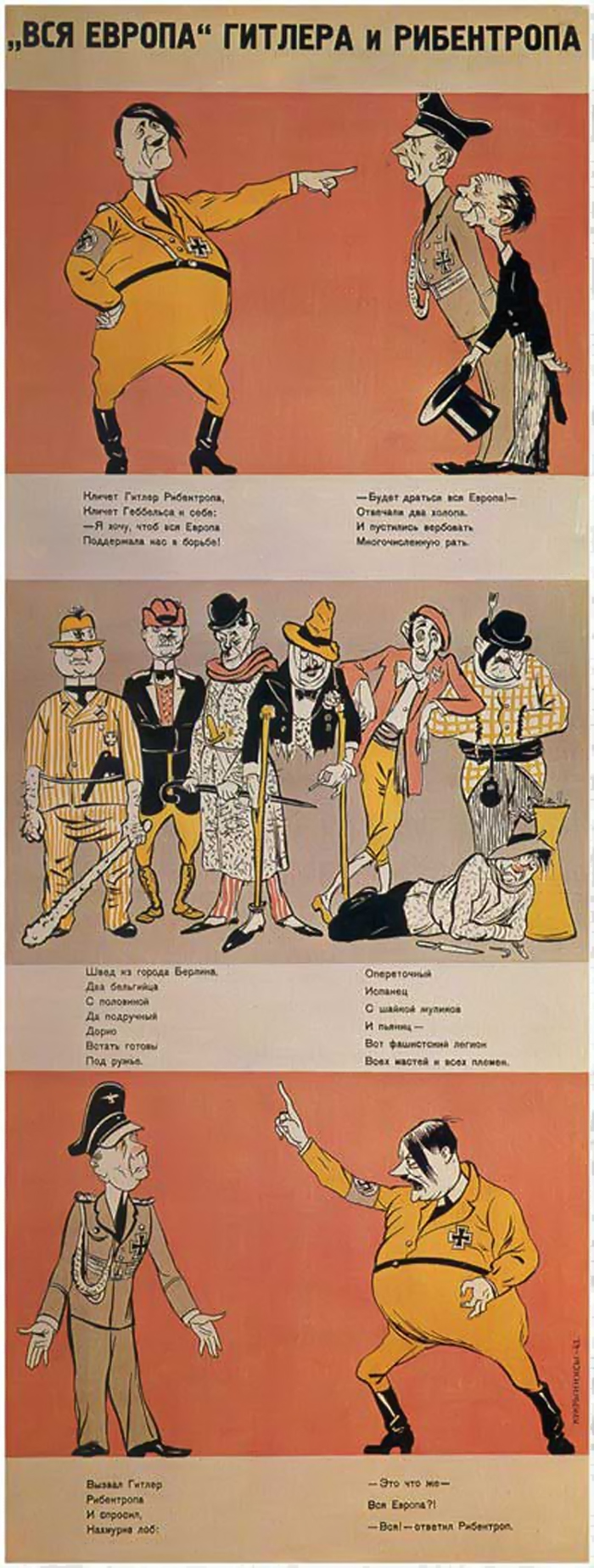

Несмотря на выдающееся положение искусства, которое свободно объединило слово и изображение в дореволюционной и раннесоветской России (книжные иллюстрации и плакатное искусство Ивана Билибина и прочих; графические изыски конструктивистов и футуристов; пропагандистские окна РОСТА; антифашистские плакаты Второй мировой войны и т.д.), нынешние книжки комиксов — в их современном американском или европейском исполнении — встречают преимущественно презрение на всех уровнях общества, пресекаются властью и отвергаются как интеллигенцией, так и обычными читателями, отчасти благодаря привилегированному статусу текста в российской литературной культуре [11].

|

|

|

|

|

В период соцреализма, когда иностранные комиксы были заклеймены как буржуазная макулатура, комикс-культура, по сути, была намертво заморожена: на протяжении десятилетий в России комикса в западном его понимании официально не существовало. Лишь изредка он мог приподнять голову в «либеральных» изданиях вроде журнала «Наука и Жизнь», или в детских — в «Мурзилке» и (в послесталинскую оттепель) «Весёлых картинках». Да ещё в советском андеграунде были известны рисованные наподобие комиксов истории бывших заключённых, выживших в сталинских трудовых лагерях — работы Ефросиньи Керсновской и Вячеслава «Славы» Сысоева [12].

[10]Для более полной картины, см. Brooks, Jeffrey. When Rus ia Learned to Read: Literacy and Popular Culture 1861-1917. Princeton: Princeton University Press, 1985 (особенно глава III); см. Пушкарёва Н. «Русские лубочные картинки XVIII-XX вв.: начало порнографии или отражение народных эротических воззрений?» // Эрос и порнография в русской культуре. — Под ред. М.В.Левитт и А.Топоркова. — Ладомир, Москва, 1999. — стр. 42-53; и см. Иткина Е.И. Русский рисованный лубок. Москва: Русская Книга, 1992.

[11] См., например, комментарии Ивана Митревского относительно икон и современных комиксов (Alaniz, Jose. Ed. and trans. «Post-Soviet Russian Komiks: A Symposium.» International Journal of Comic Art, 7.1 (Spring, 2005) — стр. 73) и прочтение Драганом Кужундзичем «рисованного меню» московского МакДональдса в духе постколониализма (Kujundzic, Dragan. «Can the Other Be Eaten: Live from Moscow or Royal with Cheese?» ArtMargins, 1999).

[12] «Наподобие комиксов» — потому что оба художника, и Керсновская (писавшая о пережитом от руки в щедро проиллюстрированных тетрадках) и Сысоев (посвятивший себя прежде всего карикатуре), полагались на эпизодичные, однокадровые изображения, а не на последовательное повествование. Я же придерживаюсь данного МакКлаудом (и много обсуждавшегося) определения комикса как «сочетания иллюстративных и других изображений в тщательно продуманной последовательности» (McCloud, Scott. Understanding Comics. Northampton: Kitchen Sink Press, 1993. — стр. 9). В поисках другого определения см. Harvey, Robert C. The Art of the Comic Book: An Aesthetic History. Jackson: University of Mississippi Press, 1996.

В перестроечные времена, когда, казалось бы, сложились благоприятные условия для публикации, началось и формирование первых комикс-студий, таких как KOM Сергея Капранова, и быстрое увеличение числа новых работ… Однако последовавшая за крахом Советского Союза экономическая неразбериха очень быстро разрушила нарождающуюся комикс-индустрию. Узурпация внутреннего рынка комиксов (и без того крошечного) переводным иностранным импортом, вроде Микки Мауса, стала последним гвоздём в крышку гроба.

Иконография комикса, из-за ее близости к поп-арту, сумела-таки добиться некоторого более-менее устойчивого положения на российской художественной сцене 1980-90х годов, что отражено в работах Георгия «Жоры» Литичевского, Георгия «Гоши» Острецова и других [13].

Как бы то ни было, при череде многочисленных провальных публикаций и редких удачных медиа-трюков (вроде появления Кати Метелицы с пародийным графическим романом «Анна Каренина by Leo Tolstoy», опубликованным «Миром Новых Русских» совместно со «СканРус» в 2000 г.), комикс-индустрия пребывала в состоянии медленного умирания на всём протяжении 1990-х. Тогда, под занавес столетия, российский комикс был в прямом смысле спасён Интернетом. Последовавшая за длительной постсоветской паузой взрывная и бодрящая «вторая волна» комикса, отголоски которой чувствуются до сих пор, может быть прослежена от 1999 года, когда Андрей Аёшин запустил свой веб-сайт «Комиксолёт» — обширный информационный центр, форум, энциклопедию и веб-галерею комиксов в одном флаконе.

В условиях экономики, при которой немногочисленные издатели комикса едва могли хотя бы просто нащупать точку опоры, российские комиксмены просто решились (по выражению филолога из Словении, Ивана Митревского) выйти из подполья онлайн. Именно здесь читатель найдет графику и истории на любой вкус: от небрежных зарисовок до эротики, от фотокомикса и манги до флэш-комиксов, от христианских комиксов — до адаптаций литературных произведений.

Февраль 2002 года ознаменовался запуском первого в индустрии ежегодного российского комикс-фестиваля — «КомМиссии», детища Павла Сухих (более известного как Хихус) и его арт-студии «Люди Мёртвой Рыбы». Это событие привлекает до 10 000 посетителей и гостей, и многое делает для продвижения индустрии через средства массовой информации. В сентябре 2007 года в Санкт-Петербурге дебютировал второй крупный комикс-фестиваль, «Бумфест» [14].

[13]Одна выдающаяся художница, Людмила Горланова, в 2006 году вернулась к эстетике комикса в своём поп-арт проекте «Скрытая угроза», уже имея комикс, выпущенный в 1990-ых. См. АртХроника 91.

[14] Крупный по сравнению с комикс-окружением в других частях прежней Восточной Европы, таких как Чешская республика, Польша и особенно бывшая Югославия.

Эти недавние достижения не могут, однако, трактоваться как широкое одобрение комикса культурными, образованными русскими в целом. Старые привычки отмирают с трудом. Большая часть накрепко прилипших к комиксам подозрений и презрения, оставшихся в наследие от советских времён, связана с предположительным вредным воздействием комиксов на детскую психику и с их смутно угрожающим «иностранным происхождением». Несмотря на то, что очень многое изменилось в России после распада СССР, эта пагубная позиция, по большей части, осталась неизменна.

В статье газеты «Известия» от 2002 года, например, было отмечено, что комикс «всегда ассоциировался только с американской культурой, вызывал в воображении образы Бэтмена, сияющих небоскребов, чернокожих подростков, слушающих рэп, граффити на стенах, но стал, похоже, медленно, но верно прорастать и у нас» [15]. Здесь просматривается неопределенно ксенофобский, даже расистский образ: приближение некоей заграничной угрозы, корни которой просачиваются в российскую почву, распространяя урбанистическое разложение. Как указала педагог Светлана Максимова:

«… отношение к комиксу в России весьма специфичное, его априори подозревают в ущербности, неполноценности, в каком-то страшно разрушительном влиянии на формирующуюся личность ребенка, недооценивают, игнорируют. Все разговоры о жанре до сих пор носят исключительно эмоциональный характер и ведутся на уровне предположений, домыслов и фантазий. Говоря о комиксе, мы, как правило, имеем в виду не жанр как таковой, а те его убогие, дешёвые по сути своей образцы, которые доводилось видеть на книжных развалах, не разделяем форму и содержание комикса, зёрна и плевела» [16].

Действительно, как подчеркнул русский знаток и издатель комиксов, Миша Заславский, по сей день большинство обсуждений жанра в России неизбежно оказывается скомкано из-за почти полного невежества в области истории комикса, его эстетики и признания (даже почитания) в других странах мира [17].

Возможно, это и впрямь объясняет, почему, когда поднимается эта тема, беседа чаще всего сворачивает к «влиянию» комикса на детей: одно из двух — либо оно вредное (читай: чужестранное), либо оно потенциально полезное, если комикс используется как педагогический инструмент. Но идея комикса как художественной среды, пригодной для обсуждения взрослых тем — таких, как женская идеологическая флективность [18], личный и сексуальный опыт в современном капиталистическом государстве — в общем и целом бесповоротно исключается [19].

[15] Кубеева П. Желтеющие мальчики в глазах: Комиксы начинают завоевывать российский рынок // Известия (М.). — 2002. — 25 июля. — С.8 (читать онлайн — http://www.izvestia.ru/culture/article21508/ )

[16] Комикс в образовании: есть ли польза от дела? // Народное образование № 9 (1322) 2002 г. Стр.131 (читать онлайн — http://gogr.narod.ru/coll/comics_edu.html )

[17] Цит. по: Alaniz, Jose. Ed. and trans. «Post-Soviet Russian Komiks: A Symposium.» International Journal of Comic Art, 7.1 (Spring, 2005) — стр. 87.

[18] Флективность (от лат. flectivus «гибкий») — в лингвистике: образование формы словоизменения с помощью флексий (изменяющихся при склонении или спряжении частей слова, находящихся в конце словоформы). В данном случае Хосе имел в виду то, как нравы, ценности и поведение, так сказать, «подвержены изменениям под влиянием изменяющейся идеологии» (то есть обладают изрядной гибкостью и приспособляемостью). — Прим. переводчика.

[19] Отсутствие русского издания таких «серьёзных» политически ангажированных комиксов как автобиография Николая Маслова и выполненная Михаилом Заславским и Аскольдом Акишиным адаптация романа «Мастер и Маргарита» (обе книги изначально были изданы во Франции) наглядно иллюстрирует сие общерусское предубеждение.