В московском комикс-сообществе существует такое заблуждение, что комиксы — это только комиксы, и всё. Ну, может, иногда манга. Начиная с этого выпуска ХЧ будет разрушать это представление. Мы докажем, что комиксмен в России — больше, чем комиксист! Что человек может прекрасно реализоваться со своим комиксным творчеством в самых разных смежных областях деятельности, будь то кино, фотоискусство, видеоарт и даже современное искусство.

Сегодня мы познакомим вас с Георгием Литичевским — художником, комиксменом, теоретиком современного искусства.

Краткую справку о Г.Литичевском смотрите в Википедии.

Итак, мы пришли в гости. Литичевский предложил взять интервью в его мастерской на «Винзаводе». В комнату то и дело заходили другие художники, разговор перетекал из русла в русло…

|

| Captivated p(age/il)grims, 2004, acrylic on wood |

Валерий Чтак: Конечно, был…

ГЛ: Ну вот, они делают и комиксы в том числе…

ВЧ: …когда речь заходит о политическом искусстве, о политике в комиксе, то наоборот, как раз важно говорить с теми, кто не ангажирован в этой сфере…

Хроники Чедрика: Значит, обратиться к Литичевскому – было правильным решением.

ВЧ: Конечно!

ГЛ:(смеётся)

ВЧ: Как бы то ни было, у любого человека, занимающегося современным искусством, есть политическое сознание. И если в своём творчестве художник чего-то не договаривает, то это как раз самое интересное. Ведь он всё равно присутствует в этом мире, и как бы ни хотел, а происходящее находит отражение в его работах.

Потом ребята ушли по своим делам, а мы с Георгием продолжили разговор о комиксах, о политике, о современном искусстве и, конечно же, о том, как Георгий Литичевский стал художником…

ГЛ: Считаю, что рисовать я начал с дошкольного возраста. Школы рисования у меня не было, просто я любил без конца это делать, смотреть всё нарисованное… Где-то в восьмилетнем возрасте посетил пару раз кружок рисования в своём городе – вот и всё моё образование. А вообще у меня историческое образование.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Но, правда, уже потом, живя в Москве, я дружил с художниками. И с любопытством смотрел, как это они всё делают. И развивал себя так.

ХЧ: Но Литичевский также известен и как историк современного искусства. И, наверное, даже больше, чем художник. Кстати, по аналогии вспоминается один «чувак», современный философ-теоретик. Его художественное произведение «Имя розы» в какой-то момент вызвало у меня бурю возмущения и протеста…

ГЛ: Кстати, этот же «чувак» написал много и о комиксах…

ХЧ: Возмутило то, что человек, прекрасно разбирающийся в искусстве как теоретик, берёт на себя право создавать произведения искусства. Причём они действительно идеальные. И возможно потому кажутся «мёртвыми». Почему же и вы, будучи историком и теоретиком современного искусства решили заняться этим современным искусством? Это издёвка такая?

ГЛ: И да, и нет. По образованию я не художник и не искусствовед, но к искусству всегда тяготел и хотел понять его, выстроить свои отношения с художественным миром. И в какой-то момент понял, что проще сделаться частью этого мира. Не получалось стать искусствоведом, не было возможности стать коллекционером, и я понял, раз мне всё это интересно, то я просто должен взвалить на себя ношу ответственности за всё, что мне интересно, и должен сам стать художником. Плохим или хорошим – не важно. Стать какой-то мельчайшей частью этой системы и таким образом связать себя с тем, что мне интересно.

Что-то я знал и до этого, но именно став художником, понял, как мало знаю, как мало и плохо разбираюсь в искусстве, и тогда начал совершенствоваться.

ХЧ: А в какой момент комиксы стали средством, которое вы решили использовать в творчестве как основное?

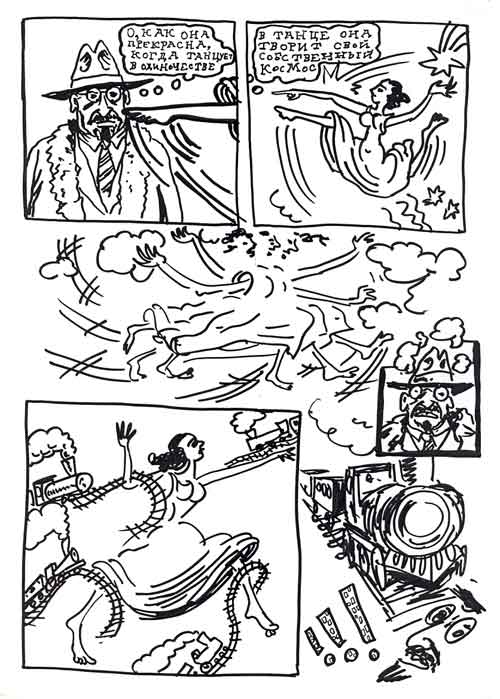

ГЛ: На неком глубинном, личностном уровне… сколько я художник – столько и комиксмен. Уже в детстве рисовал нарративные картинки, выстраивая их в смысловые цепи. В общем-то, я шел от мультипликации. Тогда (я говорю о 1960-х годах) телевидение было не круглосуточным, чёрно-белым, всего два канала. И мультики показывали раз в день и в лучшем случае – десять минут. Этого явно не хватало и чтоб восполнить эту лакуну, я стал сам себе рисовать мультики.

Пусть в них не всегда оказывались баллоны с текстом, но это были серии последовательных картинок. И потом я показывал их своим друзьям.

Что такое «комикс» узнал, уже учась в школе. У меня вообще практика всегда опережала теорию. Сначала ввязывался во что-то, а уж потом пытался как-то теоретически обосновать, чем же это я занимаюсь. Мне было уже лет 11 или 12, когда в руки попал журнал «Наука и жизнь», где наткнулся на статью о комиксах и, прежде всего, о Супермене, там было много иллюстраций…

Другой важный момент в моей биографии связан уже с университетом, когда у меня появился журнал альтернативного и очень андеграундного французского комикса «Харакири», это был не сборник, а регулярно выходящий журнал. Правда ещё до этого попадалась какая-то левацкая французская пресса, где я подметил, что комикс может быть безумно свободным, даже «хамским», не требующим каких-то особых навыков в рисовании. Когда можно компенсировать неумение рисовать сюжетной выразительностью. И это укрепило во мне уверенность в самом себе. Я понял, что могу заниматься тем, чего совершенно не умею делать, и, всё же, достигать некого успеха хотя бы в собственных глазах. Это был момент свободы и освобождения.

Но именно журнал «Харакири» поверг меня в неописуемый восторг. Там было много работ художника Виллема, автора, которого до сих пор очень люблю. Он голландского происхождения, но живёт во Франции. У него очень простые рисунки, много выразительного чёрного юмора. Правда, в те же годы мне начали попадаться и более мейнстримные вещи, наподобие «Астерикса» и чего-то ещё…

ХЧ: И какие больше пришлись по душе?

ГЛ: Конечно, альтернативные! Тем более, что, как я понял, делать мейнстрим мне вряд ли дано, а альтернатива – как раз та ниша, в которую могу встроиться, ведь здесь можно визуальным языком высказывать какие-то идеи. И, конечно, подкупала возможность и чёрного юмора, и нестандартного мышления, и литературного абсурда.

Комиксы стали для меня серьёзным делом тогда же, когда я всерьёз занялся искусством: начал участвовать в коллективных выставках, выставлял там преимущественно графические работы, а если не графические, например большие работы на тканях, то всё равно было что-то, что роднило их с комиксом.

А ещё – некоторое время я работал в музее «Коломенское» и там соприкоснулся с традицией старого искусства, включая лубочное народное творчество. Ещё интересовался таким явлением, как поэзия обэриутов. Параллельно занимался переводами текстов Плиния Старшего с латинского языка, и представлял, как всё это можно лучше передать в картинках. В общем, много было побудительных причин, как-то всё это удачно совместилось.

Кстати, у меня тоже был цикл лубков. Картинки, визуально напоминающие графику Пауля Клее, но совмещённые и с некой абсурдистской поэзией, и обращённые к русскому лубку, и к позднему футуризму обэриутов, там же было и от агитпропа двадцатых годов что-то. Были и просто художественные вещи, большие работы, которые вполне можно считать станковыми комиксами. Учитывая всё это, в конце концов, не удивительно, что я был идентифицирован многими как художник-комиксмен, когда вышел в середине 1980-х годов на художественную сцену и заявил о себе как о художнике.

Моё творчество можно было сравнить с тем, что делал, например, Рой Лихтенштейн, это один из классических примеров присутствия комиксов в искусстве. Но работы Лихтенштейна – это вырванные из контекста кадры с немного абсурдными текстами. В моём же случае наоборот: композиции, представляющие собой комиксные рассказы.

Также на разных художественных акциях я заявлял о себе как автор художественного жанра «слайд-комиксы». Вообще, в 80-е годы было популярно такое творчество, как художественные слайды. Люди просто брали слайды, как-то расцарапывали их, что-то на них рисовали, и вот устраивали такие показы. А я использовал прозрачную бумагу, наподобие кальки, вставлял её в рамки для слайдов и рисовал миниатюрные картинки тушью. Расцвечивал либо цветной тушью, либо фломастерами, маркерами.

Таким образом, я был единственным художником, который своим творчеством долгое время заполнял нишу отечественного арт-комикса. Формально это выражалось либо в больших работах, условно говоря, живописных, которые представляли собой крупноформатные комиксы, либо – слайд-комиксы, поскольку я не видел возможности их издать. Правда, парочка моих комиксов всё-таки была опубликована, причём в газете «Собеседник» в 1986 году. Это заказной комикс с не ахти каким сюжетом, но я до сих пор вполне удовлетворён тем, как он был нарисован.

ХЧ: В основе комикса всегда присутствует что-то смыслообразующее, история, концепция. А будет ли это в цвете или нет, будет ли всё держаться на сочетании цветовых пятен или линий, в какой технике и манере – это уже не так важно и решается в контексте, по ходу?

|

ГЛ: И да, и нет. На самом деле, то, как это нарисовано, какими цветами, какими линиями, для меня тоже безумно важно. Потому что я утверждаю некую художественную свободу и вообще свободу, в широком смысле слова. Отстаиваю право на высказывание любого человека, не принадлежащего к профессиональной художественной элите. И мой освобождающий жест выразился в том, что я, как человек без профессиональной подготовки и не имеющий формального права на высказывание, тем не менее, позволяю себе художественно, публично высказываться.

ХЧ: Получается, что комикс стал средством борьбы.

ГЛ: Да. (смеётся) Вот в этом году создал слоган «Вся власть лишним людям!» и, видимо, сам того не осознавая, следовал этому слогану все прежние годы. Это был такой индивидуальный анархизм в мире академической, профессиональной репрессии.

ХЧ: Но когда вы начали заниматься искусством, вы ведь наверняка столкнулись с проблемой: в современном искусстве есть свои законы, в комиксе – свои, и они не всегда совпадают.

ГЛ: Не берусь так с ходу всё сформулировать. Ну, во-первых, у людей, более привычных к изобразительному искусству, отсутствует привычка чтения комиксов, именно у них «рябит в глазах» от комикса, именно они говорят…

ХЧ: Как странно!

ГЛ: Вот именно, как странно. По крайней мере, так в России. В других странах ситуация иная. Кстати, тот же Лихтенштейн намеренно нарушает законы комикса, используя его как некое сырьё, которое потом использует уже по законам современного искусства. Я ещё не достаточно хорошо изучил этот вопрос, но, по некоторым сведениям, есть художники, которым удаётся использовать язык комикса и удачно встраивать его в контекст современного искусства. Что касается трений между этими двумя пространствами, то, думаю, мне удаётся как-то решать эту проблему, и небезуспешно.

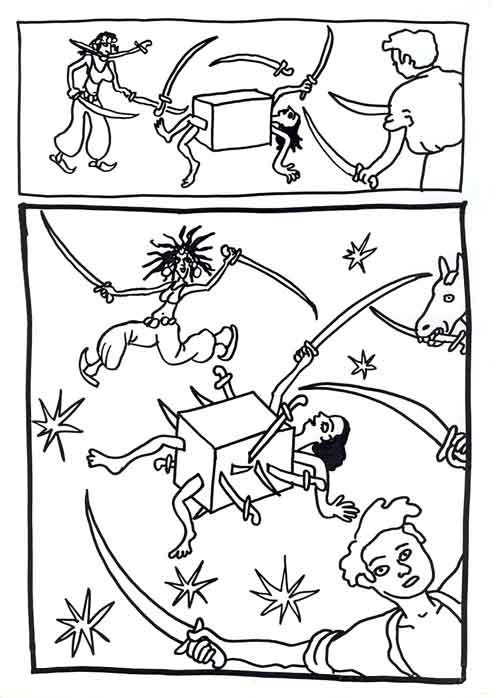

Помещая комикс в выставочное пространство, я просто покрываю стены одним сплошным рассказом. Конечно, я понимаю, что людям не совсем ясно будет, где начало, а где конец. Если для меня это важно, то акцентирую внимание на том, что надо смотреть сначала, либо устраиваю работы в такой цикл, где не принципиально важно, с какого момента начинать смотреть. И тогда возникает своего рода интерактивность, правда тогда это уже, скорее, такая комиксная поэзия получается.

Чаще всего мои работы представляют собой холст, разделённый на несколько кадров. Например, в 2007 году была выставка в РГГУ (Георгий достаёт большое полотно, прикреплённое одним краем к рейке – прим.ХЧ.), там были выставлены мои графические работы… в зале, где проводилась выставка, стояло фортепиано, и я решил, раз фортепиано, то должен быть и бюст Бетховена. И сделал бюст Бетховена, и тогда возникла идея нарисовать и комикс…

В общем-то, я не вижу большой разницы, делать большие или маленькие работы. Большие, в каком-то смысле, даже легче делать: движешься свободнее, не сковываешься рамками. Например, в Центре современного искусства (ГЦСИ) был большой комикс, который я нарисовал просто на стене. От пола до потолка растянули холсты и я методично покрыл их комиксом.

ХЧ: Эта история складывалась по ходу или у вас была заготовка?

ГЛ: Была общая идея, но я, кстати, люблю рисовать без какого-то готового сценария и придумывать всё в процессе рисования, в каком-то смысле это поток сознания. Какие-то решения всегда принимаю по ходу.

ХЧ: А вам не бывает страшно, что вы так рисуете, рисуете – и не сможете вовремя закончить историю?

ГЛ: Нет, не страшно. Я работаю, в некотором роде, в абсурдистской манере. Комиксы строятся по принципу поэзии, а не прозы. Само заданное пространство подсказывает решения. К тому же, умею оборвать историю как будто ни на чём, но, тем не менее, создать впечатление законченности. К читателю-зрителю отношусь с уважением, поэтому стараюсь давать подсказку, почему история именно так неожиданно закончилась.

Когда делаю даже большие вещи, это всегда короткие истории. К тому же работа в «Художественном журнале» меня приучила к очень жестким условиям высказывания на одной странице. Поэтому сложилась привычка концентрироваться, чтобы высказать идею в каких-то скупых условиях.

|

| Photo by Michael Graffenried, published in «Schweizer illustrierte» and then in «Art» 1988 #10 |

ХЧ: Ваши комиксы в «Художественном журнале» появляются с самого первого выпуска этого издания…

ГЛ: Безусловно. Так было задумано.

ХЧ: А какую роль они играют в журнале по замыслу организаторов проекта?

ГЛ: Мы как-то для себя даже и не проговаривали, какие задачи стоят перед комиксом. Поскольку с самого начала я принимал участие в создании журнала, то было ясно, что там должны быть комиксы. Я был привлечён, думаю, потому что предполагалось, что буду писать туда статьи. Ведь к тому времени у меня родилась привычка и теоретически осмысливать искусство, писать о нём. В то же время всем было известно, что я делаю комиксы.

ХЧ: А как происходила работа над комиксом для «ХЖ»?

ГЛ: В начале 90-х журнал был формата А3 и рисовать полосу комикса было очень увлекательно, потом формат изменился и я даже досадовал на это, хотя со временем привык и к новому, современному формату.

|

| Цветомуза (№2), 2006, фанера, акрил, 1,50м х 1,50м |

ХЧ: В комиксе, публикуемом в «ХЖ», присутствуют как минимум два персонажа. Это две девушки, интересующиеся современным искусством. По сути они – первые российские арт-комиксные супергероини. Причём это настоящий сериал, ведь только на сегодня вышло уже 54 выпуска.

ГЛ: Может быть, и да, но это было так давно, что я уже почти не помню. Они уже зажили своей собственной жизнью.

ХЧ: Почему именно женщины?

ГЛ: Дело в том, что «Художественный журнал» появился в начале 1990-х годов, это время зарождения современного искусства в России. И тогда для общества оно было чем-то новым и непривычным. И эти две девушки стали олицетворением такого общества, которое совершенно ничего не знает в современном искусстве, не подготовлено, но у которого есть желание…

ХЧ: …кинуть понты?

ГЛ: Да, кинуть понты. (смеётся) Ну и просто найти свой подход к искусству, приобщиться к нему. Да, это абсурдные, парадоксальные персонажи, но именно в парадоксальности какая-то острота и возникает.

Конечно, удержать образ персонажей на протяжении всей истории – дело не простое, и у меня тоже возникали какие-то сложности. Но, чтобы избежать проблемы похожести, я придал им некие характерные черты: серёжки у них разные, причёски, одна одета в какие-то брюки, другая всегда в платье…

ХЧ: То есть, вы создали их как знаковые схемы?

ГЛ: Да, при том, что они почти идентичны по характеру. Только одна немного посмелее, другая – взволнованнее, одна постоянно задаётся вопросами, другая – придумывает ответы и принимает решения. А иногда они меняются ролями.

Их внешность, конечно, передаёт внутреннее состояние. Создавая их я пытался сделать что-то противоположное тому, как обычно представляется художественное сообщество. В общем, это провокация. Провокация и в отношении самого сообщества современного искусства.

В некотором смысле комикс – это довольно-таки фундаментальное ироническое искусство, в том плане, что комикс противостоит всем академизмам и академическим системам. Хотя он и сам способен академизироваться, превращаться в мейнстрим.

|

| Мухаммед Али в русском лесу, 2004, 2м х 3м, принт на холсте |

ГЛ: В принципе, такое же, как и сейчас. Пренебрежительное. Особенно в России, где считается, что комикс это что-то внешнее, приносное и, скажем, ещё позволительно каким-то американцам, Лихтенштейну, например, заниматься комиксом, потому что это явление их культуры, это органично, а в России за этим видели нечто неестественное. В некотором смысле, наверное, справедливый упрёк, но время идёт, всё меняется… У меня в этих обстоятельствах действительнодвойственная или тройственная функция: делаю провокативное высказывание в отношении искусства, делаю не мейстримный, арт-комикс – и в этом смысле осуществляю провокацию в отношении самого комикса и, в-третьих, в условиях, когда комикс по-прежнему является чем-то редким и, в широком смысле, отсутствующим, применяя комикс в современном искусстве, я его пропагандирую и утверждаю.

ХЧ: Но как художник вы не можете существовать вне мирового контекста. Каких художников вы считаете лидерами в области арт-комикса?

Например, как это было сделано в инсталляции Жиля Барбье (Gilles Barbier) изображающей дом престарелых для супергероев. Но есть и такие художники, которые не иронизируют, используя комикс, а делают искусство в форме комикса, например, Раймон Петтибон (Raymond Pettibon) или Джим Шоу (Jim Shaw).

ХЧ: Предлагаю немного сменить тему. Скажите, как у вас возник цикл комиксов, связанных с русской литературой? Вы же его делали не для того, чтобы…

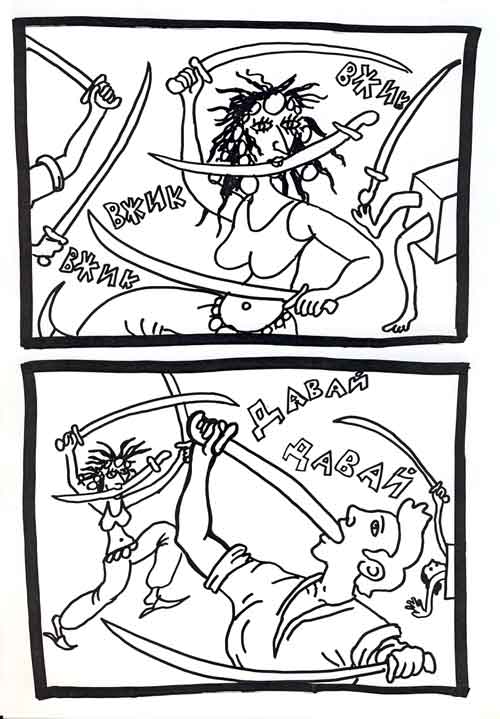

ГЛ: Нет, не для того. Ещё с университетских времён были у меня кое-какие идеи культурологических размышлений, которые планировались в форме эссе. А потом меня вдруг осенило, что наилучшим образом эти идеи можно выразить в форме комикса. И побудительным стимулом послужило сотрудничество с журналом «Место печати». Его издавал Николай Шептулин в Москве в 90-е годы. Это был малотиражный журнал, посвящённый современному искусству, культуре. Он даже позиционировался как «журнал интерпретационного искусства» и каждый его номер был в некотором смысле арт-объектом. Выпуски были тематические, заказывались иллюстрации одного автора. Темы были тоже какие-то художественные, правда, сейчас не могу вспомнить ни одной. И главный редактор с каждым автором проводил предварительную беседу на тему планируемой статьи. Мне он говорит: «на тему образования что-нибудь психоделическое напиши». И я писал. А потом и его осенило: «ну, что ж такое? Ты жYе рисуешь комиксы! Нарисуй и в наш журнал комиксы». И я туда нарисовал три комикса. Один по мотивам пушкинского «Дубровского», но это не переложение, а размышление, в которое включилось много различных линий, начиная Дубровским и заканчивая графом Дракулой, Синей Бородой.

ХЧ: То есть комикс – не интерпретация литературного произведения?

ГЛ: О, нет. Но в каком-то смысле это интерпретация не самого пушкинского сюжета, а некий параллельный мир. Например, в моей истории Анны Карениной вы увидите, что это и моя интерпретация романа, и также моя версия, каким образом был создан этот роман. Всё это уместилось у меня на двадцати страницах. И всё это, понятное дело, некий сюрреализм.

ХЧ: А «Русские женщины»?

ГЛ: Непонятно, каким образом у меня появилась идея «Русских женщин», и какой это был номер журнала «Место печати». Для меня они являются частью некой трилогии, состоящей из комиксов по «Дубровскому», «Анны Карениной» и, собственно, «Русских женщин», по мотивам поэмы Некрасова.

ХЧ: А как вообще вы относитесь к идее комикс-адаптации литературных произведений?

ГЛ: Осторожно. Это может быть неплохо, но когда просто идёт упрощённое переложение сюжета, выгладит это как-то «топорно», безыскусно. Меня не всегда это радует.

Мне кажется, что комикс на основе литературы всё-таки должен подчёркивать, что он – нечто другое, и ни в коей мере не заменяет литературу. Что это не упрощённое и сокращённое изложение, а некая интерпретация. Хотя не исключаю, что возможны удачные комиксные переложения. Например, Хосе Аланиз подарил мне книжку Роберта Крамба про Франца Кафку. В этой книжке вся биография писатели, все моменты мировой литературной дискуссии вокруг Кафки, а также переложение некоторых основных произведений – «Процесса», «Превращения»… Да, я читал Кафку, и мне приятно было увидеть такое размышление на тему, а также напоминание известных историй. Причём Крамб ничего не меняет в историях, он действительно рассказывает произведения Кафки короче, но строго опираясь на первоисточник.

| Psychopathic ants-2, 2005, acrylic on canvas, 2.10m x 30m, installation view in London |

ХЧ: Часто в ваших комиксах нарочито упрощённая графика, такой небрежный минимализм. А между тем у вас есть и работы сделанные в реалистичной манере, с хорошей анатомией, прорисовкой и цветом… С чем связано это предпочтение в стиле?

ГЛ: Иногда это вызвано обстоятельствами, иногда просто тем, сколько времени у меня есть на работу. Но иногда мне кажется что наоборот, какую-то идею лучше выразить в виде какого-то очень быстрого жеста. И раз, действительно, в «ХЖ», например, у меня только одна страница, то надо доводить до предела такие стеснённые обстоятельства: мало времени, мало места, мало всяких ухищрений. Надо просто дать идею, донести её до сознания – и всё.

Аполитичная политика

| Граффити во дворе арт-ценра Resanita, Грац, Австрия, 3,60м х 8м, акрил, 2007 |

ГЛ: Ну, разумеется! Разумеется, это политика, потому что, вероятно, это тоже связано с некой модификацией такого неактивистского, индивидуального анархизма. Может быть, это пессимистическая, пораженческая констатация того, что я не вижу никаких политических сил, с которыми мог бы себя идентифицировать. И поэтому провозглашаю полное неучастие в политических играх. В этом моя позиция. В то же время, пусть я высказываюсь не на улицах, а в закрытых пространствах выставок, но всё равно это некая мера публичности. И моя наглость неподготовленного, не имеющего право на высказывание человека, который, тем не менее, это себе позволяет, это вполне политический жест.

ХЧ: Подводя итог этой теме, хотелось бы ещё спросить: а если бы вы увидели, что ваши совершенно аполитичные комиксы вдруг кто-то начал бы ассоциировать по-своему и в политическом ключе, как бы вы себя почувствовали и как бы себя повели?

|

ГЛ:В зависимости от того, кто бы это сделал. Ведь всё равно есть более или менее антипатичные политические силы. В конце концов, я позволял использовать так мои работы, и с себя ответственности не снимаю. Например, у меня есть цикл живописных работ, композиция из пяти холстов, где изображен милиционер, занимающийся йогой. Хотя это не комикс, но всё же там есть объединяющая сюжетная линия, и это можно воспринять как пять кадров. С моей точки зрения это радикально аполитичная работа. Она не столько на тему политики, не ирония на тему милиционера, сколько ирония по поводу иллюстративного политического искусства.

Мне казалось, что тему политического искусства я довожу в этой работе до абсурда. Однако некоторые считали это как критику властных, силовых структур. И поэтому этот цикл был охотно использован на митинге «Несогласных». (смеётся) Как транспарант. Я туда вписался только потому, что там было много симпатичных мне людей: и группа «Война», и разные другие политические художники, но при этом симпатичные люди.

Правда, когда я дал согласие на участие, тут же меня что-то покоробило. Большого удовольствия, в общем, я не получил, но и не видел в этом большого греха. Хотя увлекаться этой темой в искусстве я бы всё-таки не стал.

И ещё я пошёл со своими работами на этот митинг, потому что знал, что там будет выступать Андрей Ерофеев. А для него я уже неоднократно делал «заказные» агитационные картины-плакаты. Дело в том, что против Андрея как куратора выставки «Запретное искусство» в музее им. Андрея Сахарова и других аналогичных выставок возбуждено дело, можно сказать, врагами современного искусства. Идёт бесконечное судебное разбирательство. Художники устраивают акции в поддержку видного представителя своей корпорации, акции протеста перед судом. Вот и я, не задумываясь, согласился для одной из таких акций сделал картину-лозунг «Цензура – дура, творец – молодец». Она была выполнена на большом куске ткани и украшала борт грузовика, на котором участники протестной акции приехали к зданию суда.

…нет, на этом беседа не закончилась. беседы вообще никогда не заканчиваются. ведь, пожалуй, вся жизнь — один большой разговор. а жить мы будем вечно!